条件分岐にはもう一つswitch文というものがあります。例えば、国語と算数のテストの合計点数によってクラス分けをしました。合計200点満点で、150点以上ならAクラス、149点〜130点ならBクラス、130点未満ならCクラスに分けました。

Aクラスなら”青色”、Bクラスなら”黄色”、Cクラスなら”赤色”と表示したいとします。

| 国語 | 算数 | 合計 | クラス | |

|---|---|---|---|---|

| 山田 | 59 | 70 | 129 | C |

| 佐藤 | 70 | 82 | 152 | A |

| 高橋 | 68 | 66 | 134 | B |

こちらの記事のようにif文で書くこともできるのですが、ある値と同じかどうかを比べる場合かつ、その値が複数考えられる場合には、switch文がオススメです。

switch(式){

case:値1

値1に合致した場合の処理;

break;

case:値2

値2に合致した場合の処理;

break;

default

どの値とも合致しなかった場合の処理;

}これを使って、例えば、山田君のクラスを変数kurasuに入れて、その値で評価して見ましょう。

下記のように表します。

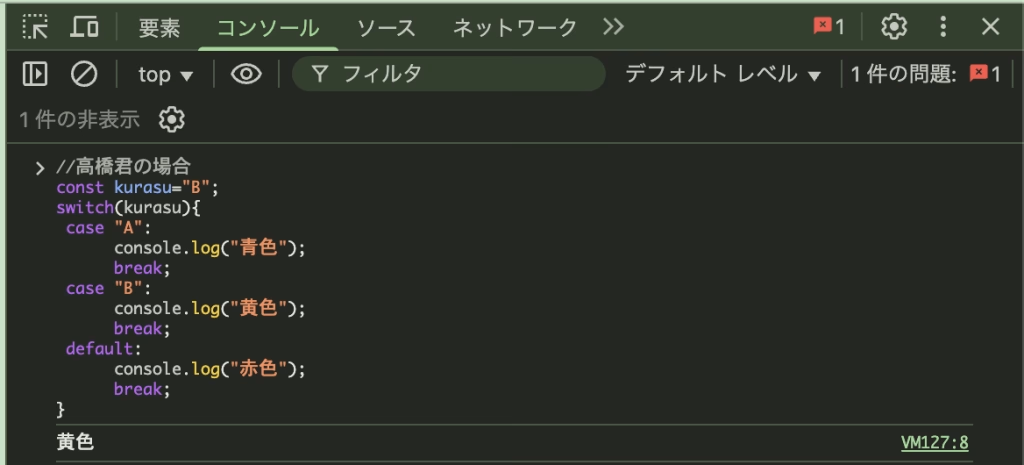

//高橋君の場合

const kurasu="B";

switch(kurasu){

case "A":

console.log("青色");

break;

case "B":

console.log("黄色");

break;

default:

console.log("赤色");

break;

}caseの後に、評価する値(ここでは、”A”とか”B”)を記述します。その評価する値に合致する場合は、その後に続く処理が行われます。

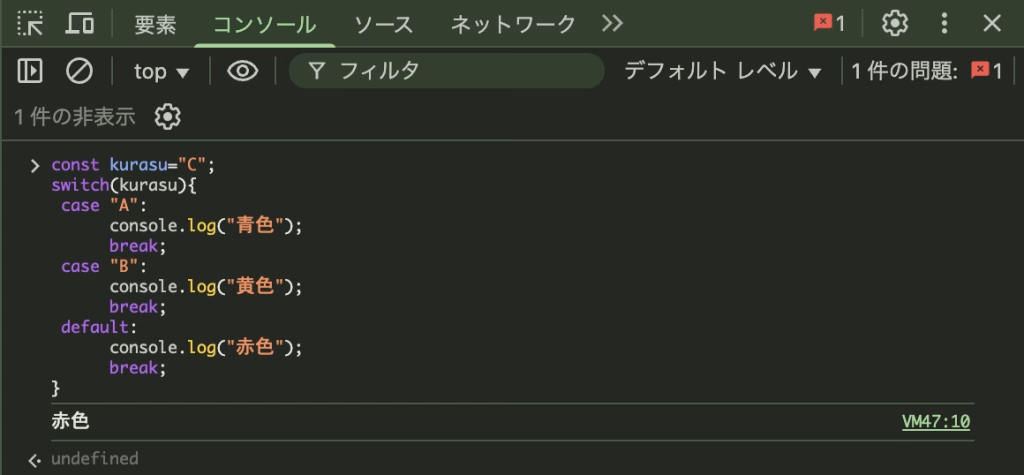

[default]はそれまでに書いたcaseのどの評価値とも合致しない場合に、処理される部分です。変数kurasuに”C”を入れると、結果は下記のようになります。

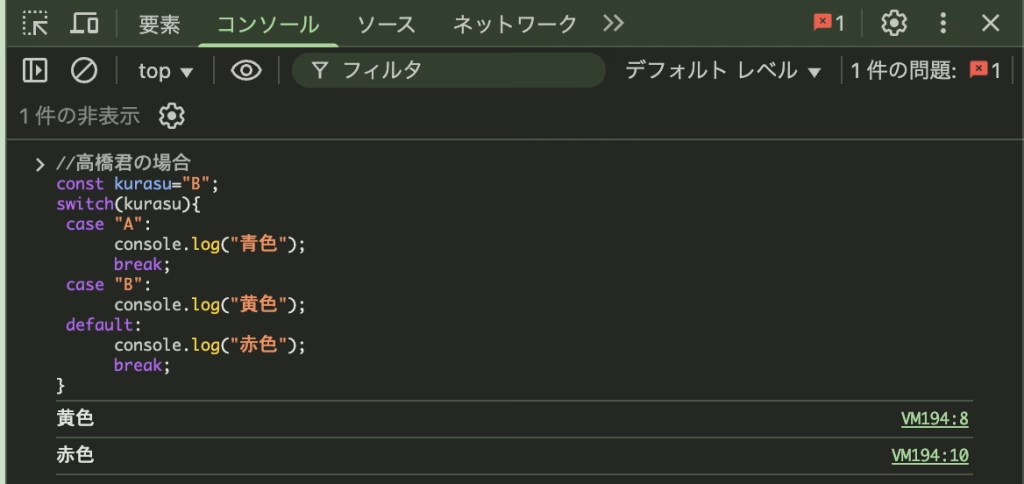

ここで、 [break]というキーワードがあるかと思います。これは、ここで、処理を終てswitch文を抜けるというものです。例えば、case”B”の後に[break]を書き忘れると、

上記のように、[default]の部分も処理が実行されてしまい、

黄色

赤色と出力されてしまい、思った通りの結果にならない場合がありますので、忘れずに[break]を記述しましょう。